作业1

一

c++示例

|

1预处理

主要涉及到:1.头文件展开,基本上就是copy,头文件中包含了外部函数的声明,和一些结构体的定义。

2.宏替换(copy)

sh:

cpp ex.c -o example.i |

处理结果

/*头文件部分 |

2词法分析

主要是用于token流的生成,为了后续的ast的实现

[StartOfLine] 和 **[LeadingSpace]**:

- 这些标签表示该 token 是否位于行首,或者其前面是否有空格。

Loc:

- 表示 token 的来源文件和具体的行、列位置,帮助追踪每个 token 在源文件中的位置,方便调试或分析。

Spelling:

Spelling=<built-in>表示该 token 是来自于编译器的内置定义,而不是用户代码中的内容。例如,size_t、__builtin_va_list都是标准库或内置类型。

//clang -Xclang -dump-tokens -fsyntax-only ex.c > mytoken 2>&1 |

3语法分析(AST生成)

忽略了头文件的ast部分,可以看出主函数由几个声明组成,TranslationUnitDecl作为树根。

clang -E -Xclang -ast-dump ex.c > myparse 2>&1

TranslationUnitDecl 0xa5e388 <<invalid sloc>> <invalid sloc> |

4中间代码生成

ir是后端的开始,可以进行代码的优化,最终生成最终的汇编代码。

有了ir,那么为每一种os设计语言就不用考虑后端了,就直接涉及前端即可,只要能生成一样的ir格式。

无优化

clang -S -emit-llvm -fno-discard-value-names ex.c -o ex.ll -O0 -g0

格式和汇编差不多,但是寄存器数量是不受限制的,采用三地址码的格式,但是同一条指令相同寄存器,不能又做源又做汇编。

其中一开始是全局变量的定义,之后分别是函数声明和定义,文件最开头是架构信息为可选项,文件末尾则是一些个函数属性,函数利用#0,#1来选择是哪一个

; ModuleID = 'ex.c' |

O1优化

可以看出代码少了很多,主要优化部分在main以及print函数,优化点在参数的存储那一部分,无优化的时候每次调用函数的时候都会把参数存放在寄存器中

; ModuleID = 'ex.c' |

O2优化

感觉已经和O1没什么区别了,应该优化到尽头了

; ModuleID = 'ex.c' |

5汇编代码生成

无优化

非常正常的汇编代码,其中定义了每个section,其符合pic的规范,生成的目标文件需要经过got表的重定位(主要涉及到printf函数

callq printf@PLT)。PLT会经过got表的重定位,来装载符号地址。

.text |

O2优化

O1和O2的ir是差不多的,因此这里只显示了其中之一

其中的.标号则是为了pic定位设置的,访问全局变量,访问标号偏移的行对地址,再在相应的地方(got表)进行重定位。

.text |

6 可执行文件生成

这里细分可以分为两个步骤,一个是可重定位文件的生成,然后是可执行文件的生成,后者则需要链接器的参与。

前者只是扫描本汇编文件,生成符号表,但是外部符号,也就是定义在其他模块的符号,编译器并不认识,因此需要链接操作。

而链接又分为动态链接,以及静态链接,所谓pic就是相对于动态链接而言的(一个库代码copy处处运行,但是每个程序的虚拟地址映射都是不同的,因此需要运行时装载,应该是一个dlresolve来完成,记不清了),静态链接会一股脑的把目标文件和库文件有用的没用的放到一起,但是动态链接则是用哪个拿那个,因此需要重定位,运行时解析(plt的懒加载),但是一般都是在程序开始时加载got表。(这块很复杂,也不是一两句说的清的)。以下可以看出重定位文件和可执行文件的关系,静态链接没什么可说的,就拿动态链接举例了。

可以观察section表,注意和可执行文件的差异,可以看出可执行文件多了plt和got表

gcc -c ex.S -o ex.o |

二 IR编程

示例程序

main() { |

相应ir代码

SH:

llc -relocation-model=pic 2.ll -o main.S

gcc main.S -o two

; 模块ID = 'fib.ll' |

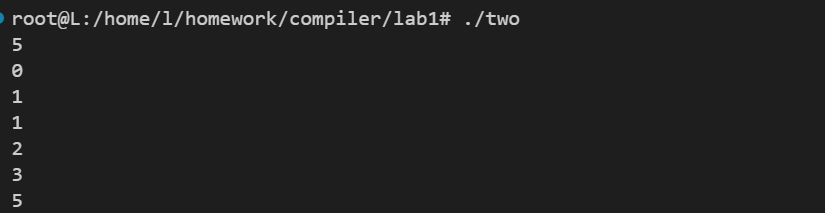

输出示例:

三 汇编编程

SH:

riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -o three three.S -static

qemu-riscv64 ./three

|

结果:

因为没有exit系统调用,因此会直接段错误,但是不影响程序功能。